Mal de Panamá: todo lo que debes saber sobre esta enfermedad del banano y plátano

El mal de Panamá representa una de las amenazas más devastadoras para la producción mundial de bananos y plátanos. Esta enfermedad del banano, causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, ha transformado la industria bananera global en múltiples ocasiones a lo largo de la historia y continúa siendo un desafío crítico para la agricultura en Centroamérica y el Caribe.

La aparición de la Raza 4 Tropical (TR4) ha generado una nueva crisis en la producción de bananos Cavendish, los mismos que reemplazaron al Gros Michel devastado por el mal de Panamá en el siglo XX. Con la reciente detección de TR4 en Colombia (2019), Perú (2021) y Venezuela (2023), la región latinoamericana enfrenta un riesgo inminente que podría afectar gravemente la economía agrícola y la seguridad alimentaria de millones de personas.

Este artículo proporciona una guía completa sobre el mal de Panamá, abarcando desde su agente causal y síntomas hasta las estrategias de prevención, control y las perspectivas futuras para manejar esta marchitez por Fusarium. Conocer esta enfermedad es fundamental para productores, técnicos agrícolas y tomadores de decisiones que buscan proteger uno de los cultivos más importantes del mundo.

Tabla de Contenidos

- 1. Descripción General e Impacto en Centroamérica y el Caribe

- 2. Agente Causal y Razas del Hongo

- 3. Ciclo de Vida del Patógeno y Diseminación

- 4. Síntomas en Campo

- 5. Manejo Agronómico y Prácticas Culturales

- 6. Variedades Resistentes y Disponibilidad Regional

- 7. Medidas Fitosanitarias y Protocolos de Contención

- 8. Perspectivas Futuras y Avances en Investigación

- Preguntas Frecuentes sobre el Mal de Panamá

- Referencias

1. Descripción general e impacto en Centroamérica y el Caribe

El mal de Panamá (marchitez por Fusarium) es una enfermedad devastadora de las musáceas (banano y plátano) causada por un hongo del suelo. Históricamente, está considerada la plaga más destructiva en el cultivo de banano, responsable de la virtual desaparición de cultivares susceptibles y catalogada entre las enfermedades agrícolas más severas. En la primera mitad del siglo XX, el mal de Panamá eliminó más de 50,000 hectáreas de banano Gros Michel en Centroamérica y el Caribe, colapsando la industria bananera de exportación de esa época. Dicha variedad tuvo que ser sustituida globalmente por el banano del grupo Cavendish, que mostraba resistencia a la raza del hongo prevalente entonces.

El impacto económico y agronómico del mal de Panamá sigue siendo enorme. El hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense es persistente en el suelo (sus esporas pueden sobrevivir más de 20 años) y no existe un control químico eficaz. Por ello, esta enfermedad del banano puede causar pérdidas del 100% de la producción en plantaciones infectadas, representando una seria amenaza para la seguridad alimentaria regional y la exportación. En América Latina y el Caribe (ALC), los bananos de tipo Cavendish constituyen la base tanto de las exportaciones como de la producción orgánica regional.

Varios países centroamericanos y caribeños dependen del banano como primer rubro de exportación (e.g. Ecuador, Costa Rica, Guatemala), generando miles de millones de dólares y empleos. Consecuentemente, una epidemia de Mal de Panamá Tropical Race 4 (R4T) tendría efectos catastróficos en las economías agrícolas locales y pondría en riesgo los medios de vida de pequeños y grandes productores. Además, el plátano (cocinado) es cultivo básico de la dieta y seguridad alimentaria en ALC; la diseminación de R4T afectaría gravemente la producción platanera regional. No es exagerado decir que el mal de Panamá es una amenaza pandémica para los bananos y plátanos, capaz de colapsar industrias enteras si no se contiene.

2. Agente causal y razas del hongo (Fusarium oxysporum f. sp. cubense)

El mal de Panamá es causado por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (abreviado Foc), un patógeno vascular específico de musáceas. Este hongo del suelo invade las raíces y el sistema vascular de la planta, provocando una marchitamiento por Fusarium. Mediante estudios genéticos y de patogenicidad, Foc se ha clasificado en diferentes razas o linajes biológicos según su espectro de hospederos. Las principales razas relevantes son:

2.1. Raza 1

Infecta cultivares de banano del subgrupo Gros Michel (AAA) y algunos AAB como 'Manzano' o 'Seda'. Fue la raza responsable de la devastación histórica de 'Gros Michel' en América y otras regiones, provocando la crisis bananera de los años 1940-50. Las variedades Cavendish resultaron resistentes a Raza 1, permitiendo reestablecer la producción bananera global a partir de los 1960s.

2.2. Raza 2

Infecta principalmente ciertos plátanos de cocción del subgrupo Bluggoe (ABB) (conocidos como guineo cuadrado, topocho o bluggoe en la región). Esta raza afecta variedades de banano de menor importancia comercial internacional pero relevantes en fincas locales. Los bananos tipo Bluggoe y afines fueron diezmados por Raza 2 en zonas donde se cultivan para consumo interno. Cabe destacar que las variedades comunes de plátano (AAB, como plátano macho/hartón) no suelen ser afectadas por Raza 1, y algunas muestran cierta tolerancia a Raza 2.

2.3. Raza 3

No afecta bananos comestibles sino algunas especies ornamentales del género Heliconia. Por lo tanto, no es relevante para cultivos de banano/plátano, aunque su existencia demuestra la especificidad de ciertos linajes de Fusarium.

2.4. Raza 4 (TR4 - Tropical Race 4)

Es la más virulenta y preocupante actualmente. Se subdivide en Subtropical R4 (STR4) y Tropical R4 (TR4). La Raza 4 Subtropical se detectó en regiones como Islas Canarias, Sudáfrica y partes de Australia, requiriendo factores predisponentes (temperaturas frescas) para causar enfermedad severa. En cambio, la Raza 4 Tropical (R4T) no depende de estrés climático; ataca agresivamente a todos los clones de Cavendish (antes resistentes a R1 y R2) y a cualquier cultivar susceptible a R1/R2. En otras palabras, TR4 puede enfermar más del 80% de las variedades de banano de exportación, bananos de cocción y plátanos conocidos. TR4 ha causado epidemias incluso en suelos vírgenes (sin historial de banano) en el sureste de Asia, evidenciando su alta virulencia. No existen hasta la fecha clones comerciales completamente inmunes a TR4.

En cuanto a distribución geográfica, Foc Raza 1 y 2 están ampliamente establecidos en América Latina desde el siglo XX. De hecho, el mal de Panamá fue reportado en Panamá (1890) y Costa Rica a inicios de 1900, diseminándose luego por el Caribe (Cuba 1908, Jamaica 1911) y otras zonas bananeras del mundo. En contraste, Raza 4 Tropical se originó en el sudeste asiático y durante décadas se confinó a Asia y Oceanía. Su expansión reciente es motivo de alarma global: TR4 se detectó por primera vez en América en 2019 (Colombia), luego en 2021 (norte de Perú), y más recientemente en 2023 (Venezuela).

En Colombia, el brote inicial ocurrió en La Guajira (una finca de 175 ha), con posteriores focos en la vecina región de Magdalena. Perú confirmó TR4 en una parcela orgánica de Piura (~0.5 ha), y Venezuela reportó su presencia en plantaciones de al menos tres estados. Estas incidencias confirman que Latinoamérica ya no está libre de TR4, poniendo en alto riesgo al resto de países bananeros de Centroamérica y el Caribe. Actualmente TR4 se considera plaga cuarentenaria bajo control oficial en los países afectados (Colombia, Perú, Venezuela), mientras naciones vecinas (Ecuador, Brasil, toda Centroamérica y Caribe) han intensificado medidas preventivas para evitar su introducción.

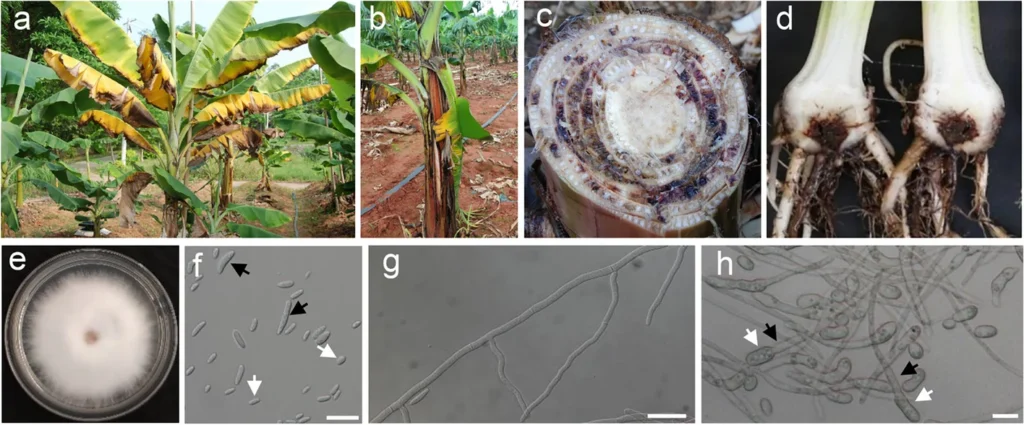

Fuente: phytopatholres.biomedcentral.com

3. Ciclo de vida del patógeno y diseminación

El hongo F. oxysporum f. sp. cubense (Foc) es un patógeno habitante del suelo con ciclo de vida principalmente saprofítico (sobrevive en ausencia del hospedero) y fase infectiva cuando entra en contacto con raíces de musáceas susceptibles. La infección inicia típicamente cuando espórulas del hongo (clamidosporas) presentes en el suelo germinan estimuladas por exudados de raíces de banano/plátano. El micelio infectivo penetra las raíces, muchas veces aprovechando heridas causadas por plagas como el nematodo barrenador (Radopholus similis, que perfora raíces).

Desde la raíz, el hongo invade el xilema (vasos conductores de savia) y coloniza el rizoma y pseudotallo, obstruyendo el flujo de agua y nutrientes. Esta colonización vascular provoca los síntomas de marchitez. En etapas avanzadas, tras la muerte de la planta hospedera, el hongo abandona el tejido vascular y coloniza los tejidos muertos, produciendo masas de clamidosporas resistentes que retornan al suelo. Estas clamidosporas son estructuras de pared gruesa que pueden permanecer latentes en el suelo hasta 30 años en espera de otro huésped. Pueden incluso sobrevivir en restos vegetales o infectar de forma asintomática algunas plantas silvestres relacionadas, sirviendo como reservorio. Debido a esta longevidad, una parcela infectada por Fusarium queda infestada por décadas, complicando enormemente la erradicación del patógeno.

La diseminación de Foc ocurre principalmente por movimiento de suelo o material vegetal contaminado, dado que no es un hongo de propagación aérea. Si la introducción inicial del hongo a un área ocurre vía un retoño infectado o tierra contaminada, la enfermedad tiende a dispersarse lentamente dentro del lote, a razón de pocos metros por año de forma natural. Sin embargo, factores como el agua de riego y la actividad humana pueden acelerar considerablemente la dispersión del patógeno. Las esporas pueden ser acarreadas a nuevos sitios por escorrentía de agua – por ejemplo, drenajes o inundaciones pueden mover partículas de suelo infectado a parcelas sanas.

Asimismo, sistemas de riego que utilizan fuentes de agua contaminadas (casos documentados en China) han contribuido a dispersar TR4 entre plantaciones. Otro medio importante son los materiales de siembra: rizomas o hijuelos infectados pero aún sin síntomas pueden propagar la enfermedad al ser plantados en fincas libres de Fusarium. De hecho, la distribución local, nacional e internacional del mal de Panamá históricamente se atribuye a la movilización inadvertida de hijos de banano infectados (pero aparentemente sanos) entre regiones.

Además del agua y el material vegetal, la enfermedad suele acompañar al suelo adherido a diversos vectores inanimados. Las microscópicas clamidosporas pueden viajar pegadas al calzado, herramientas, maquinaria agrícola y vehículos que transiten entre zonas infectadas y no infectadas. También es posible la dispersión pasiva vía el movimiento de plantas hospederas o no hospederas con tierra, por ejemplo plántulas con sustrato contaminado. Incluso animales de pastoreo o personas pueden transportar partículas de suelo infectado en sus patas, pelo o ropa. Dado que la humanidad ha sido históricamente el principal agente dispersor de plagas agrícolas, se reconoce que la actividad humana es el factor de mayor riesgo en la propagación del mal de Panamá a largas distancias.

En resumen, las vías más importantes de diseminación de Foc son: (1) material de siembra infectado; (2) plantas ornamentales (p.ej. heliconias) portadoras; (3) suelo adherido a plantas o equipos; (4) herramientas de trabajo contaminadas; (5) traslado de personas, nuevos cultivares o maquinaria sin las debidas medidas de bioseguridad.

Una característica notable es la existencia de suelos supresivos donde el hongo, aunque presente, causa menor impacto debido a factores bióticos y abióticos. Desde los años 1930 se han identificado suelos en Mesoamérica, Australia, Sudáfrica y Canarias con microbiotas capaces de reducir la incidencia de Fusarium wilt. No se comprenden del todo los mecanismos (posiblemente competencia microbiana, antagonistas naturales, composición química, etc.), pero estos suelos ofrecen pistas para investigación futura en control biológico. No obstante, confiar en ese fenómeno natural no es estrategia práctica; la mejor prevención sigue siendo evitar la introducción del patógeno en primer lugar.

4. Síntomas en campo

El mal de Panamá produce una marchitez vascular típica. Los síntomas externos iniciales suelen aparecer en las hojas más bajas de la planta: se observa un amarillamiento o secamiento en los bordes de las hojas viejas, avanzando desde la periferia hacia el centro de la lámina. Estas hojas inferiores amarillas se marchitan y pueden colapsar por el quiebre del pecíolo, quedando colgando alrededor del pseudotallo como una "falda" de hojas muertas. El amarillamiento y marchitez progresa de abajo hacia arriba en la planta, afectando gradualmente hojas más jóvenes.

En algunos casos, las hojas no llegan a amarillear completamente sino que se quiebran verde por el pecíolo y cuelgan. Las hojas nuevas que brotan del centro pueden emerger algo cloróticas (verde pálido) y más erectas que lo normal, a veces con limbos reducidos, deformes o arrugados debido al estrés. La planta puede continuar produciendo algunas hojas, pero cada vez más pequeñas y débiles. En infecciones muy virulentas, se observa también rajado longitudinal en la base del pseudotallo (hendiduras en las vainas foliares), reflejo de la tensión interna causada por el hongo. Finalmente, tras semanas o meses, la planta colapsa completamente, perdiendo todo el follaje fotosintético.

Los síntomas internos son igualmente diagnósticos: al cortar el pseudotallo o rizoma, se observa una decoloración del tejido vascular (xilema) que varía de amarillo pálido en etapas tempranas a estrías marrón-rojizas oscuras en fases avanzadas. Esta decoloración por necrosis de los haces vasculares inicia en las raíces y rizoma, y luego se extiende hacia arriba por el pseudotallo. A diferencia de otras enfermedades del banano, el fruto generalmente no presenta síntomas externos ni daños visibles. Sin embargo, internamente el hongo puede alcanzar el raquis de la inflorescencia (pedúnculo) y provocar oscurecimiento vascular allí también.

Un mismo rizoma infectado puede continuar produciendo hijuelos (retoños o chupones), los cuales eventualmente manifestarán la marchitez cuando alcancen unos meses de edad. De hecho, la enfermedad suele notarse primero en plantas hijas de 4–6 meses, lo que desafortunadamente facilita su diseminación inadvertida a través de material vegetal aparentemente sano.

Es importante distinguir el mal de Panamá de otras enfermedades de síntomas foliares similares. Por ejemplo, el Moko del banano (Ralstonia solanacearum raza 2, bacteriana) también causa amarillamiento y marchitez, pero en Moko típicamente las hojas más jóvenes colapsan primero (lo opuesto a Fusarium) y los brotes (suckers) jóvenes suelen ennegrecerse, cosa que no ocurre con Fusarium. Además, el Moko produce pudrición húmeda en el fruto, mientras Fusarium no afecta la pulpa del fruto.

Otra confusión común es con la Marchitez por Xanthomonas (BXW en África); sin embargo, en Fusarium el patrón de hojas amarillas de abajo hacia arriba y el "faldeo" de hojas muertas es característico, mientras Xanthomonas puede iniciar en cualquier hoja y provoca colapsos en porciones de la lámina. Los técnicos agrícolas deben basarse en la combinación de síntomas externos (amarillamiento basal ascendente, colapso de hojas inferiores, eventual muerte de planta) e inspección interna (estrías vasculares marrones en secciones de pseudotallo/rizoma) para reconocer el mal de Panamá en campo.

Fuente: www.cabidigitallibrary.org

5. Manejo agronómico y prácticas culturales

El control agronómico del mal de Panamá se enfoca principalmente en la prevención y, cuando el patógeno ya está presente, en la mitigación de su dispersión. Debido a la resistencia del hongo en el suelo, las estrategias tradicionales de control de otros patógenos (como fungicidas, rotaciones cortas o barbechos) no son efectivas contra Fusarium wilt. A continuación se describen prácticas culturales y de manejo integrado recomendadas:

Uso de material de siembra sano: Es fundamental plantar solo hijuelos o vitroplantas libres de Foc. Se aconseja utilizar plántulas micropropagadas en laboratorio (cultivo de tejido) certificadas, ya que este material está libre de patógenos del suelo, reduciendo el riesgo de introducir Fusarium. Nunca debe trasladarse rizomas, cormos o colinos de procedencia desconocida entre fincas. Desinfectar los sustratos y medios de crecimiento también previene llevar suelo contaminado.

Cuarentena interna y eliminación de focos: Si se detecta una planta con síntomas sospechosos, se debe aislar la zona. Las recomendaciones incluyen establecer un cordón sanitario alrededor de la mata enferma, eliminando y destruyendo (preferiblemente quemando o enterrando con cal) todas las plantas afectadas y sus contiguas inmediatas. Se suele remover un anillo de plantas alrededor del foco para crear una zona de amortiguamiento. El área infestada debe dejarse en cuarentena estricta, sin permitir entrada o salida de materiales. En casos de confirmación de TR4, las autoridades fitosanitarias pueden prohibir el cultivo de musáceas en ese terreno por tiempo indefinido.

Higiene y control de movimiento de suelos: Implementar medidas de bioseguridad en la finca. Esto incluye instalar pediluvios y estaciones de lavado/desinfección para botas, herramientas y maquinaria al entrar y salir del predio. Las herramientas de corte (machetes, azadones) deben desinfectarse con soluciones cloradas u otros fungicidas después de usarlas en cada planta, para no transferir savia infectada. Evitar a toda costa el traslado de tierra de una parcela a otra; por ejemplo, no compartir equipos (tractores, camiones) entre fincas sin una limpieza profunda previa. Restrinja también el acceso de visitantes innecesarios; cualquier persona que ingrese debe limpiar su calzado. Estas acciones son críticas para contener la enfermedad en sitios puntuales y frenar su dispersión a nuevas zonas.

Manejo del agua y drenaje: Dado que el agua puede diseminar el patógeno, es importante tener buen drenaje en las plantaciones para evitar escorrentías que arrastren suelo. No use aguas de origen dudoso (ej. ríos que pasen por áreas infectadas) para riego sin antes desinfectarlas. En sitios inundables, se han probado inundaciones prolongadas (encharcamientos) para reducir inóculo, pero esto solo es viable en casos limitados y conlleva otros problemas agronómicos.

Diversificación y rotación de cultivos: Aunque la rotación de cultivos clásica no "mata" al hongo (éste puede esperar latente muchos años), sí reduce la densidad de inóculo a largo plazo y puede ser útil en fincas pequeñas. Se recomienda alternar el terreno con cultivos no hospederos por periodos prolongados (varios años). Cultivar gramíneas u otras plantas puede ayudar a disminuir parcialmente la población de Fusarium en superficie, pero no garantiza la erradicación. En esencia, una parcela infestada con Foc nunca debería volver a sembrarse con musáceas susceptibles a menos que se utilicen variedades resistentes.

Control de plagas asociadas: Manejar nematodos del banano (como Radopholus similis) y otros patógenos debilitantes es recomendable, ya que daños en raíces facilitan la infección por Fusarium. Un cultivo robusto y bien nutrido puede soportar mejor la enfermedad, por lo que prácticas de fertilización balanceada y control de estrés hídrico también aportan a mitigar la severidad.

Cabe reiterar que no existe fungicida sistémico capaz de curar una planta infectada de mal de Panamá, ni fumigante que sane un suelo infestado sin destruir la microbiota beneficiosa a la vez. Algunos productos biológicos (p.ej. cepas antagonistas de Trichoderma o Pseudomonas) están en estudio y han mostrado cierta reducción de la enfermedad en ensayos locales, pero aún no son soluciones definitivas. Por tanto, el manejo agronómico se centra en contención y convivencia: evitar la entrada del hongo, confinar cualquier brote detectado y, en última instancia, reconvención del sistema productivo (cambiar a variedades resistentes o a otros cultivos) en áreas donde Fusarium se haya establecido.

6. Variedades resistentes y disponibilidad regional

Dado que las prácticas culturales solo ofrecen protección parcial, la resistencia genética es la herramienta más prometedora para manejar el mal de Panamá a largo plazo. Tras la epidemia de Raza 1 el siglo pasado, la industria global adoptó los bananos Cavendish precisamente por su resistencia a esa raza. Sin embargo, con la aparición de Raza 4 Tropical, los Cavendish (y la mayoría de musáceas comerciales) resultan susceptibles. Por ello, mejorar y difundir variedades resistentes a Fusarium se ha vuelto prioritario.

En la región centroamericana se destaca el trabajo de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), que desde los años 1980 ha desarrollado híbridos de banano y plátano con resistencia incorporada. Un ejemplo exitoso es 'FHIA-01' (cv. Goldfinger), un híbrido tetraploide (AAAB) obtenido en Honduras que presenta resistencia comprobada a Mal de Panamá Raza 1 y Raza 4. El FHIA-01 es un banano de postre (sabor ligeramente a manzana) que ha sido plantado en Asia y Australia mostrando tolerancia sobresaliente a TR4.

De hecho, ensayos de campo en China demostraron que FHIA-01, FHIA-02, FHIA-18, FHIA-25 y FHIA-03 sobrevivieron sin síntomas en parcelas infestadas con TR4, evidenciando altos niveles de resistencia. Estudios posteriores confirmaron que FHIA-01 y FHIA-02 son altamente resistentes a Foc TR4 bajo condiciones epidemiólogicas severas. Otra variedad promisoria es 'FHIA-25', un híbrido de tipo de cocción (consumido frito o hervido) que además de resistencia a Fusarium R4T, es resistente al virus del cogollo (BBTV) y a la Sigatoka negra. Este doble/triple paquete de resistencia hace a FHIA-25 atractivo para productores que buscan diversificar.

Además de FHIA, otros centros han contribuido: el programa de mejoramiento de CIRAD (Francia/Guadalupe) ha generado híbridos resistentes; EMBRAPA (Brasil) trabaja en variedades locales tolerantes; IITA (África) mejora plátanos de cocinar resistentes. En Asia, el Instituto de Investigación del Banano de Taiwán (TBRI) liberó la variedad mejorada 'Formosana' (GCTCV-218), una mutación de Cavendish seleccionada por su tolerancia a TR4. La Formosana ha sido plantada en Taiwán y Filipinas con éxito moderado; si bien sobrevive en presencia de TR4, tiene desventajas agronómicas (ciclo más largo, susceptibilidad a otras plagas) que han limitado su adopción. En 2017 TBRI anunció una versión optimizada llamada 'Pei Chiao No.8' (GCTCV-218-3) con cosecha más temprana y menor susceptibilidad a manchas, tratando de mejorar la aceptabilidad de estas variedades resistentes.

Para plátanos (AAB) consumidos cocidos, también existen cultivares con cierta tolerancia. Algunas variedades locales africanas (plátanos de altiplano) muestran resistencia a Raza 1, aunque frente a TR4 prácticamente todos los clones comerciales (incluso plátano Hartón) serían vulnerables. No obstante, los híbridos FHIA mencionados incluyen tipos de plátano (por ejemplo FHIA-21, un híbrido de plátano resistente a Sigatoka, y otros) que podrían evaluarse contra Fusarium.

Hasta ahora, no existe una variedad de banano/plátano ampliamente adoptada en Centroamérica y el Caribe que sea completamente inmune a TR4 y cumpla con las exigencias de mercado (sabor, rendimiento, vida poscosecha). Los Cavendish siguen dominando la exportación por sus cualidades comerciales incomparables, y cualquier sustituto debe igualarlos en productividad y preferencia del consumidor. A pesar de ello, las opciones resistentes están disponibles en la región en pequeña escala: la FHIA produce plántulas de sus híbridos para evaluación; países como Cuba, República Dominicana, Panamá y otros han importado materiales resistentes para ensayos locales. Incluso, Perú ha iniciado la distribución de plantones de banano FHIA-23 a productores orgánicos tras la detección de TR4, como medida preventiva.

En resumen, la resistencia genética es hoy por hoy la solución más sostenible al mal de Panamá. Los esfuerzos se centran en obtener un cultivar que combine alta resistencia a Foc R4T con las cualidades agronómicas y comerciales deseables. La comunidad científica internacional, a través de redes como MusaNet y programas globales, colabora para identificar fuentes de resistencia en bananos silvestres e incorporarlas en variedades comerciales. Hasta ahora, se ha avanzado en híbridos inter-específicos y selección de variantes inducidas; aunque ninguno ha reemplazado al Cavendish en el comercio, estos "bananos 2.0" brindan esperanza de mantener la producción en suelos infestados. La disponibilidad regional de estos materiales mejorados irá en aumento conforme las agencias nacionales validen y multipliquen las variedades más promisorias para los agricultores locales.

7. Medidas fitosanitarias y protocolos de contención

Dada la amenaza que representa Fusarium R4T para la industria bananera, los países de Centroamérica y el Caribe han adoptado estrictas medidas fitosanitarias para prevenir su ingreso y, en caso de brote, contener su dispersión. El estatus del patógeno en la mayoría de países de la región es de "plaga cuarentenaria ausente", lo que activa planes nacionales de vigilancia y respuesta de emergencia. A nivel regional, organismos como OIRSA y la CIPF/FAO han impulsado protocolos unificados para enfrentar el mal de Panamá.

Entre las medidas preventivas clave se incluyen: controles fronterizos reforzados, prohibiendo la importación de material vegetal de musáceas de países con presencia de TR4. Los equipajes de viajeros, cargas y contenedores provenientes de zonas infectadas son inspeccionados y desinfectados (por ejemplo, en pasos fronterizos de Colombia-Ecuador se implementaron arcos de desinfección de vehículos y baños químicos para calzado). Muchos países han declarado la alerta fitosanitaria permanente, con campañas de concienciación en puertos y aeropuertos sobre no transportar tierra ni plantas de banano.

En el interior, las autoridades realizan monitoreo periódico de plantaciones comerciales y fincas de pequeños agricultores, buscando síntomas sospechosos. Se han capacitado técnicos y productores en el reconocimiento temprano de la enfermedad. Protocolos de muestreo de tejido y análisis de laboratorio (PCR) permiten confirmar la raza del hongo en caso de detección. Si se confirma un foco, se activa un plan de contingencia: cuarentena del predio, erradicación localizada (destrucción de plantas enfermas), establecimiento de áreas tampones y trazabilidad del posible origen del inóculo.

Por ejemplo, en Colombia tras el brote de 2019, el ICA delimitó un polígono cuarentenario en La Guajira, restringiendo movimientos de banano, y ejecutó la eliminación de cientos de hectáreas de cultivos afectados para frenar la propagación. Similarmente, Perú en 2021 declaró emergencia fitosanitaria nacional, aplicando cuarentena inmediata en la finca infectada e intensificando la vigilancia en todo el país.

Un aspecto crucial es la comunicación y capacitación. Las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de que productores y trabajadores reporten cualquier síntoma inusual de marchitez. Se han distribuido manuales y guías de campo para distinguir mal de Panamá de otras marchiteces. Asimismo, se promueven ejercicios de simulación: en 2023, países de la región (ej. Nicaragua) realizaron simulacros de brote de TR4 para ensayar la coordinación de respuesta rápida. Estas simulaciones ayudan a pulir los protocolos de contención en un escenario controlado, para estar mejor preparados ante una incursión real.

Las medidas de bioseguridad dentro de las fincas también forman parte de los protocolos oficiales. Muchos gobiernos han exigido a las empresas bananeras la instalación de pediluvios, cercos perimetrales, control de visitantes y limpieza obligatoria de vehículos. En algunos casos, se certifican fincas con "Buenas Prácticas Agrícolas" que cumplen con estos estándares de prevención.

En síntesis, los protocolos fitosanitarios ante Mal de Panamá R4T buscan: (1) Excluir el patógeno del país (mediante cuarentena y barreras a su entrada); (2) Detectar tempranamente cualquier introducción (vigilancia intensiva); (3) Contener y erradicar localmente los brotes iniciales para evitar su establecimiento; (4) Preparar a los actores del sector (productores, técnicos, aduanas) mediante capacitación y difusión de información. La cooperación internacional también ha sido fortalecida – por ejemplo, la CIPF en 2023 acordó con los países de América Latina y el Caribe priorizar esfuerzos conjuntos contra TR4, incluyendo búsqueda de financiamiento para investigación y establecimiento de un centro internacional de mejoramiento de banano/plátano. Esta red de colaboración refleja la comprensión de que ninguna nación aislada podrá enfrentar exitosamente la amenaza: se requiere un enfoque regional y global para contener la propagación de esta destructiva plaga.

Fuente: www.elhuertourbano.net

8. Perspectivas futuras y avances en investigación

El panorama futuro frente al mal de Panamá presenta desafíos formidables, pero también un intenso esfuerzo científico e innovaciones en desarrollo. En la actualidad, la erradicación completa de Fusarium de campos infectados es considerada imposible con las herramientas disponibles. Por ello, la estrategia se enfoca en convivir con el patógeno mediante contención, manejo y reemplazo varietal. No obstante, las perspectivas a mediano y largo plazo podrían mejorar con nuevos avances:

Mejoramiento genético convencional: Como se detalló, varios programas (FHIA, EMBRAPA, IITA, CIRAD) continúan trabajando en breeding de bananos resistentes. Se están evaluando germoplasmas silvestres (ej. Musa acuminata subspp.) que exhiben resistencia natural a Fusarium, para incorporarla en variedades élite mediante cruzamientos. Un obstáculo ha sido la esterilidad de muchos clones comerciales (triploides), pero técnicas de inducción de poliploidía y uso de parentales tetraploides están generando híbridos fértiles. La selección asistida por marcadores moleculares también acelera la identificación de plántulas resistentes sin esperar a que crezcan. Es de esperar que en los próximos años surjan nuevas variedades híbridas con mejor aceptación comercial y resiliencia a TR4, listas para pruebas piloto en plantaciones de la región.

Biotecnología moderna: La ingeniería genética ofrece atajos prometedores. Investigadores en Australia lograron producir bananos Cavendish transgénicos portando un gen de resistencia (RGA2) derivado de una banana silvestre, logrando plantas prácticamente inmunes a TR4 en campo. En un ensayo de 3 años, líneas transgénicas de Cavendish permanecieron sanas mientras los testigos sucumbieron. Recientemente (2023), el gobierno australiano aprobó comercialmente la primera Cavendish GM resistente a TR4 (línea QCAV-4 con el gen RGA2), abriendo la puerta a la adopción regulada de bananos bioingenierizados.

Paralelamente, se exploran técnicas de edición genómica (CRISPR/Cas9) para silenciar genes de susceptibilidad del banano o insertar genes de resistencia de forma más precisa. Estas herramientas podrían generar variedades resistentes sin introducir ADN foráneo, facilitando su aceptación. Un desafío será la aprobación regulatoria y la aceptación del público, especialmente en mercados europeos reacios a transgénicos. Sin embargo, ante una posible crisis de abastecimiento de banano por TR4, es posible que la biotecnología gane mayor apoyo como solución.

Diagnóstico y detección temprana: Avances en métodos diagnósticos permitirán identificar la presencia de Fusarium en suelo o tejidos antes de que la enfermedad se disemine. Se están desarrollando kits de PCR portátil y sistemas de detección rápida en campo (por ejemplo, pruebas LAMP) para uso de técnicos, reduciendo el tiempo entre sospecha y confirmación. Incluso se han entrenado perros detectores para olfatear el hongo en muestras de suelo, con resultados preliminares muy positivos. La detección ultra-temprana posibilitaría eliminar plantas infectadas asintomáticas y delimitar focos incipientes con mayor eficacia.

Control biológico y manejo integrado: Investigaciones en microbiología agrícola buscan microorganismos antagonistas que puedan aplicarse al suelo para suprimir a Foc. Hongos como Trichoderma asperellum y bacterias PGPR se están probando en formulaciones comerciales para "vacunar" suelos contra Fusarium. Aunque ningún biocontrol erradica el hongo, algunos estudios reportan retraso en el desarrollo de síntomas o reducción en incidencia. Combinar tales agentes con compostajes enriquecidos, ajustes de pH del suelo (Fusarium prospera en suelos ligeramente ácidos; encalar podría reducirlo) y manejo de fertilización podría contribuir a crear suelos más supresivos de la enfermedad. La agricultura orgánica investiga además extractos vegetales con efecto antifúngico, aunque su eficacia en suelo es limitada.

Colaboración internacional y planes de contingencia: A nivel institucional, las perspectivas futuras incluyen una coordinación más estrecha entre países productores. La IPPC (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria) está liderando un esfuerzo global contra TR4, junto con la FAO y organismos regionales. Esto implica compartir información, capacitar personal, y posiblemente establecer un centro internacional de investigación del banano enfocado en Fusarium. También se baraja la creación de un fondo mundial de emergencia para ayudar a países que detecten brotes, a fin de compensar a agricultores y ejecutar acciones de contención drásticas sin dilación.

En la región de ALC, iniciativas como la Comunidad Andina (COTASA) y OIRSA continuarán realizando simulacros, talleres y campañas de sensibilización, de modo que el sector esté en máxima alerta y preparado para responder en cuanto asome la plaga.

Preguntas frecuentes sobre el Mal de Panamá

Conclusión

El mal de Panamá representa uno de los desafíos fitosanitarios más complejos y amenazantes para la agricultura tropical en Centroamérica y el Caribe. La presencia confirmada de la Raza 4 Tropical (TR4) en tres países sudamericanos marca un punto de inflexión que exige una respuesta coordinada, urgente y multidisciplinaria de toda la región.

Como hemos analizado a lo largo de este artículo, no existe una solución única o rápida para esta enfermedad del banano. La persistencia del hongo Fusarium oxysporum en el suelo por décadas y la ausencia de tratamientos químicos efectivos hacen que la estrategia de manejo deba basarse en múltiples pilares: prevención mediante bioseguridad rigurosa, detección temprana a través de vigilancia constante, contención inmediata de brotes mediante cuarentenas estrictas, y reemplazo gradual con variedades resistentes genéticamente mejoradas.

Los avances científicos en mejoramiento genético convencional y biotecnología moderna ofrecen esperanza genuina. Los híbridos FHIA han demostrado resistencia comprobada en campo, mientras que los bananos transgénicos con genes de resistencia y las técnicas de edición genómica CRISPR abren nuevas posibilidades para desarrollar variedades que combinen resistencia a TR4 con las cualidades comerciales que demandan los mercados globales.

Sin embargo, la tecnología por sí sola no será suficiente. El éxito en la lucha contra el mal de Panamá dependerá fundamentalmente de la voluntad política, la inversión sostenida en investigación y desarrollo, la capacitación masiva de productores y técnicos, y sobre todo, la colaboración regional e internacional. Los países de Centroamérica y el Caribe comparten un destino común en esta batalla: la entrada de TR4 a un país inevitablemente aumenta el riesgo para todos sus vecinos.

Para los productores de bananos y plátanos, el mensaje es claro: la implementación inmediata de medidas fitosanitarias y protocolos de bioseguridad no es opcional sino imperativa. Cada finca, cada trabajador, cada herramienta representa un punto potencial de entrada o dispersión del patógeno. La vigilancia debe ser constante y cualquier síntoma sospechoso de marchitez debe reportarse de inmediato a las autoridades competentes.

Mirando hacia el futuro, debemos reconocer que la convivencia con Fusarium en suelos ya infectados será una realidad para muchas regiones. La adopción de variedades resistentes, aunque implique cambios en sabor o manejo agronómico, puede ser la diferencia entre mantener la producción o perder por completo este cultivo vital. La diversificación de variedades también reducirá la vulnerabilidad de la industria ante futuras mutaciones del patógeno.

El banano no es solo un commodity de exportación; es fuente de alimentación, empleo y sustento económico para millones de familias en América Latina y el Caribe. La amenaza del mal de Panamá nos recuerda la fragilidad de los monocultivos y la importancia crítica de la biodiversidad agrícola. Con conocimiento científico, acción coordinada, inversión apropiada y compromiso regional, podemos enfrentar este desafío y asegurar que las futuras generaciones continúen disfrutando y beneficiándose de estos cultivos emblemáticos de nuestra región.

La batalla contra el mal de Panamá apenas comienza en Latinoamérica, pero con las herramientas, el conocimiento y la determinación adecuadas, podemos escribir un capítulo diferente al que vivió la industria del Gros Michel en el siglo XX. El futuro de los bananos y plátanos está en nuestras manos, y cada acción que tomemos hoy determinará el panorama agrícola de las próximas décadas.

Referencias

- Wikipedia. Mal de Panamá. Disponible en: https://es.wikipedia.org

- Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica. Información sobre Fusarium R4T. Disponible en: https://sfe.go.cr

- SciELO Costa Rica. Estudios sobre Fusarium oxysporum. Disponible en: https://scielo.sa.cr

- IPPC - International Plant Protection Convention. Fusarium Tropical Race 4 Detection and Management. Disponible en: https://ippc.int

- ProMusa. Banana Diseases and Pests. Disponible en: https://promusa.org

- IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Informe sobre TR4 en América. Disponible en: https://test-assets-opsaa.iica.int

- SENASICA México. Fichas Técnicas de Variedades FHIA. Disponible en: https://dj.senasica.gob.mx

- PubMed Central. Genetic Resistance to Fusarium Wilt. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- FAO - Food and Agriculture Organization. Banana Production Guidelines. Disponible en: https://openknowledge.fao.org

- Agro Perú. Distribución de Banano FHIA-23. Disponible en: https://agroperu.pe

- El Productor. Manejo de TR4 en Colombia. Disponible en: https://elproductor.com

- PubMed. Transgenic Cavendish Bananas with Resistance to Fusarium. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications. GM Banana Approval. Disponible en: https://isaaa.org

- Fruitnet. Australia Approves First TR4-Resistant GM Banana. Disponible en: https://fruitnet.com

- FHIA - Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. Programas de Mejoramiento Genético. Disponible en: https://fhia.org.hn

Foto de portada: www.elhuertourbano.net